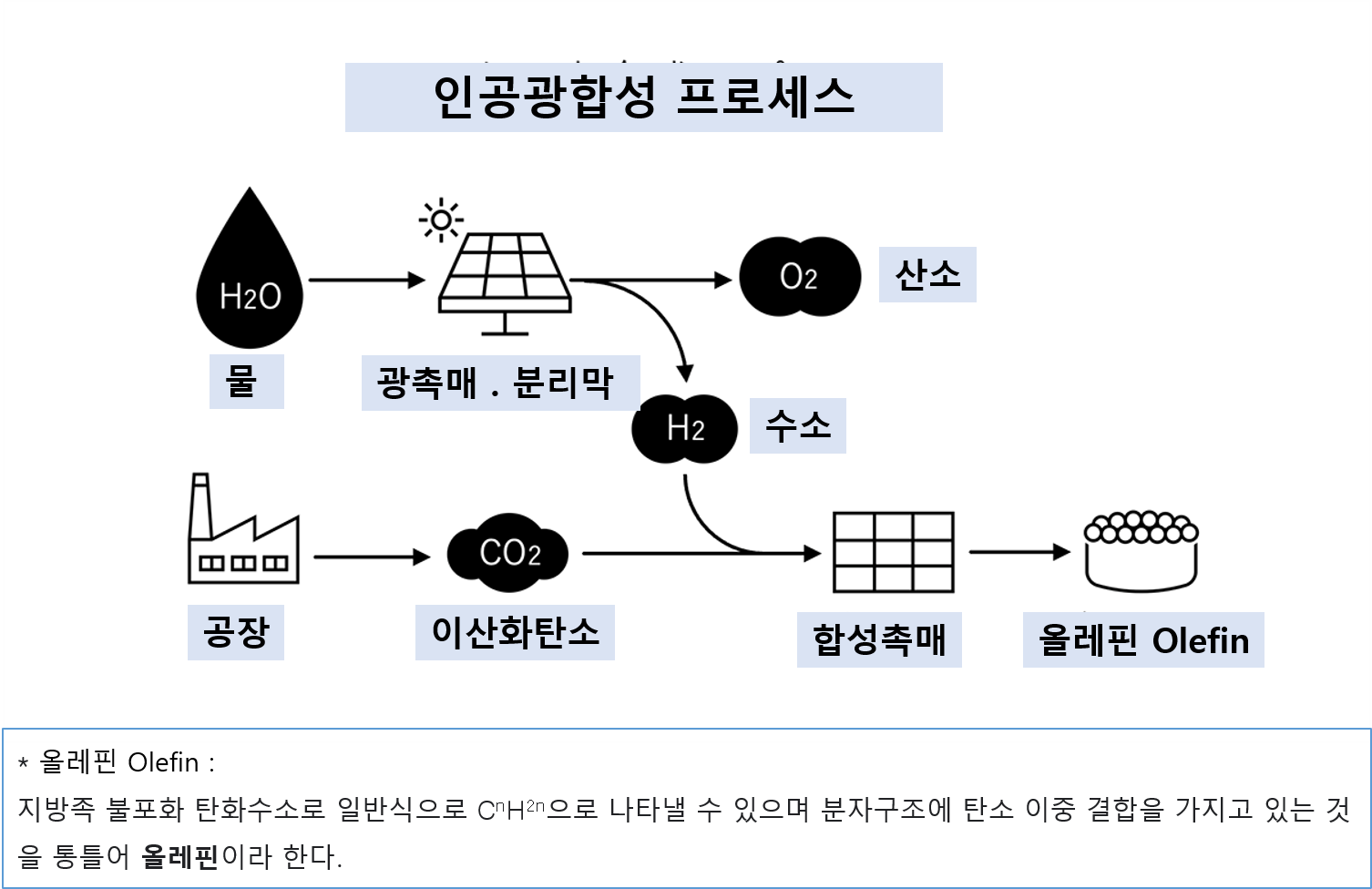

광합성에 의하지 않고 작물을 생산할 수 있을까? -제일보가 되는 연구에 성과- 우주에서 자급자족이나 적은 공간에서의 식료생산에 새로운 문 유채의 묘는 초산염을 영양분으로 하여 취할 수가 있다. 초산염은 단순한 유기물로 태양광 발전한 전기를 써서 이산화탄소나 물을 만둘 수가 있다. SF작품에서는 화성의 지하도시, 태양에서 멀리 떨어진 우주정거장 등의 미래의 살림살이를 그리고 있다. 지구상과는 전혀 다른 이러한 가혹한 환경에서 인간이 살아남기 위해서는 한정된 자원을 활용하여 식료를 생산하지 않으면 안 된다. 식물이 태양광을 당으로 바꾸는 광합성은 지구상에서는 대성공을 거두고 있는데 에너지의 효율이 나쁘기 때문에 지구 외에서는 쓸모가 없을는지 모른다. 그래서 일부 과학자들은 광합성에 의지하지 않고 식물을 키운..