사회성 획득으로 진화한 사람의 얼굴 (5/5)

사회성 획득으로 진화한 사람의 얼굴 (5/5)

개에게 물었다. <여기가 이상하다. 사람의 얼굴>

--얼굴로 연애를 한다니, 천박하다.!?--

기도(氣道)를 연구했지만, 잃어버린 고도의 후각 시스템

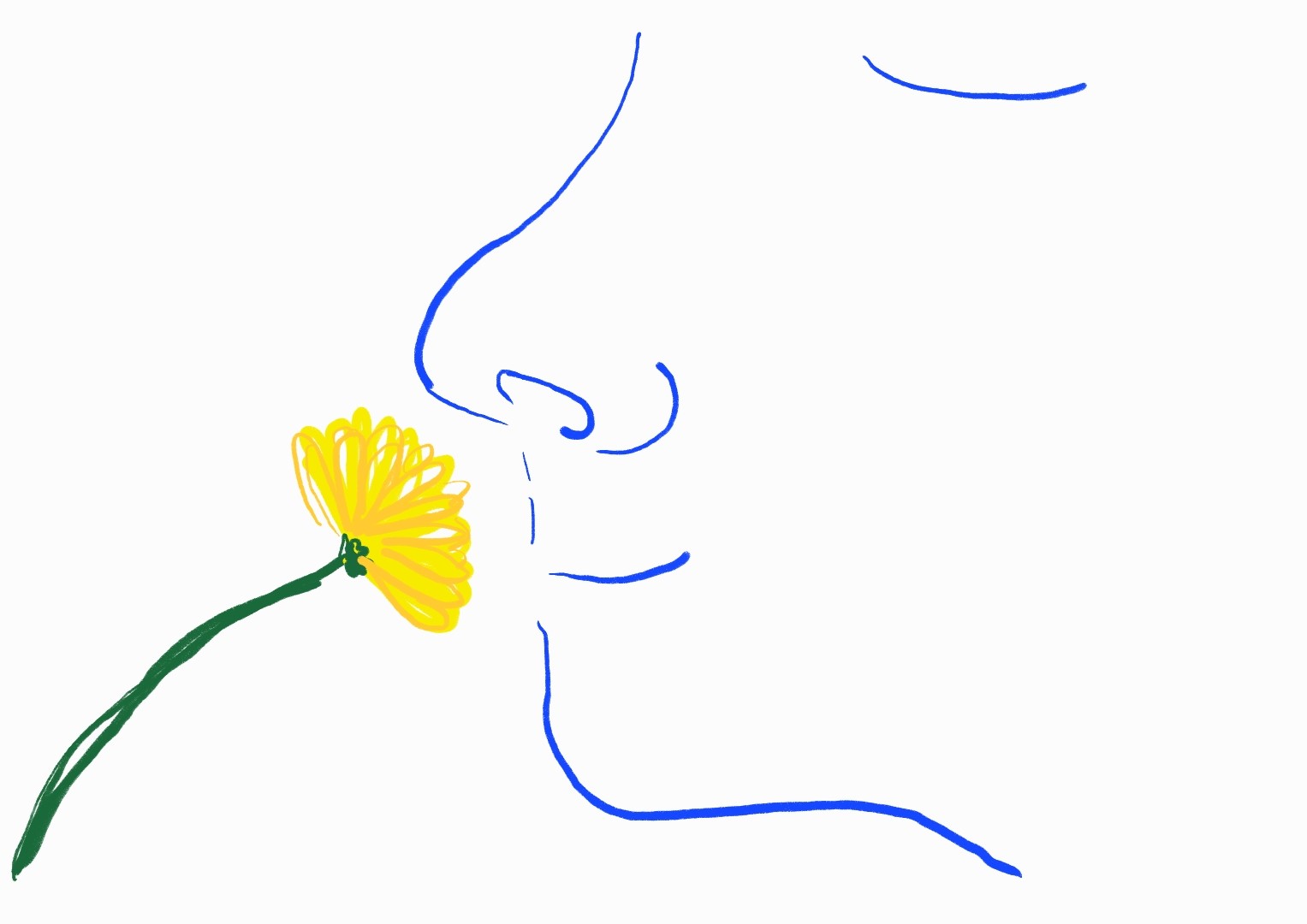

사람의 콧구멍은 아래로 향하고 있다고 지적당한 우리들 사람의 코는 어째서 아래로 향하고 있는 것일까?

개 등의 얼굴과 비강은 전후로 길고 비공(콧구멍)은 앞을 향하고 후비공(後鼻孔)에 이어지는 인두도 경사되었으므로 호기(날숨)도 흡기(들이는 숨)도 그다지 굽지 않고 비강을 통과한다. 털이 없고 언제나 습한 고무와 같은 비경(鼻鏡)이 있는데, 이것은 호기와 흡기의 기도(氣道)를 나누어서 냄새를 구분하여 맡는데 쓸모가 있고 시각보다 후각에 의지하여 사는 많은 포유류에 갖추어진 뛰어난 기능이다.

그러나 사람의 얼굴과 코는 호기나 흡기도 같이 외비강으로 출입하고 있어서 비강은 상하로 길고 전후로 짧다. 그런 때문에 외비강을 출입하는 호기도 흡기도 비강 안에서 크게 방향을 바꾼다.

인두에서 올라온 호기는 비강의 천장에 부닥쳐 전방으로 방향을 바꾸어 다시 비골의 이측(裏側)에 부닥쳐 아래로 방향을 바꾼다. 말하자면 거꾸로 U턴한다. 그사이에 호기는 넓은 비강 하부만이 아니라 좁은 비강 상중부에도 충분한 열과 습기를 준다.

흡기도 호기와 같은 경로를 역방향으로 돌아 흡기에 충분한 열과 습기를 주고 인두에서 기관을 거쳐서 폐로 보낸다.

그러나 혹시 콧구멍이 앞을 향하여 있었다면 흡기는 주로 넓은 비강하부를 흘러서 비강상중부에는 그다지 도달하지 못한다. 그러면 호기에 의하여 모처럼 열과 습기를 준 비강상중부의 점막은 흡기에 열과 습기를 주는 일을 충분히 할 수가 없게 된다.

또 비강의 최상부에는 후세포(嗅細胞)가 집중하고 있는데 여기에 흡기가 닿지 못하기 때문에 냄새를 맡지 못하게 된다. 그러므로 큰 부상을 당하여 외비(外鼻)를 손상시켜 비강상부를 잃으면 냄새를 모르게 된다. 곧 외비하부를 형성하고 있는 비첨(鼻尖/코끝)과 비익(鼻翼/콧날개)(小鼻)은 콧구멍을 아래로 향하여 흡기가 비강상부에 닿도록 정류작용(整流作用)을 하고 있는 셈이다. 빗물의 침입을 막기 위해서는 아니다.

코가 상하로 길고 높이 융기하고 있는 사람일수록 비연골(鼻軟骨)이 발달하여 콧구멍이 아래로 향하고 있다. 거꾸로 코가 상하로 짧고 코의 융기가 낮은 사람일수록 비연골이 발달하지 못하여 콧구멍이 조금 앞으로 향해있다. 그 극단의 예가 침팬지라고 할 수 있다.

인류는 진화의 과정에서 비강이 전후로 단축함에 따라 비연골이 발달하였다고 생각되는데 그것이 언제쯤이었는지 특정하기는 엄밀히 어렵다. 일반적으로는 개가 본 사람의 얼굴의 불가사의에 답하는 형식으로 그 특징을 설명해보았다. 이렇게 해보니 얼굴의 기관이나 기능을 취사하여 지금의 얼굴이 되었다고 하는 계통발생학적인 정보나 표정에 의한 커뮤니케이션이나 정적인 매력을 찾아낸다는 인류학적 발견도 있었다.

익숙한 자신의 얼굴에도 긴 진화의 도정이 숨겨져 있다.*

일본어원문=イヌに聞いた「ここがヘンだよ、ヒトの顔」…顔で恋するなんて

필자=바바히사오(馬場悠男), 1945-)

일본의 인류학자. 국립과학박물관명예연구원. 도쿄대학이학부생물학과 졸업. 독협의과대학조교수. 국립과학박물관 주임연구원.